Update zum Stand der Kommunalen Wärmeplanung in Deutschland

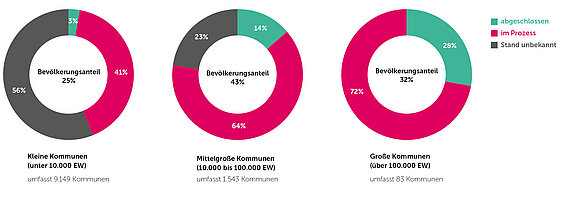

Fast die Hälfte aller Kommunen in Deutschland ist bereits mit der Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung (KWP) befasst bzw. im Prozess. Und bereits mehr als 500 Kommunen haben die KWP abgeschlossen(1). Dabei gibt es ein deutliches Gefälle zwischen den Großstädten (Kommunen über 100.000 Einwohner) und den mittleren sowie vor allem den kleinen Kommunen (Diagrammdarstellung 1).

Ist die Wärmeplanung abgeschlossen und veröffentlicht bzw. von Stadt- oder Gemeinderat verabschiedet, beginnt die eigentliche Arbeit im Hinblick auf eine konkrete Umsetzung ausgewiesener Maßnahmen. Das heißt nach der kommunalen Wärmeplanung ist vor der Wärmenetzplanung und dem Netzbau. In Wärmeplänen werden Wärmenetz(vorrang)gebiete ausgewiesen. Das können große Orts- bzw. Stadt(teil)netze sein oder es sind kleinere Cluster auf Quartiersebene.

Fakt ist: es sind viele neue Wärmenetze und es werden noch sehr viel mehr. Da stellt sich die Frage: Wer wird diese Netze planen? Welche konkreten Herausforderungen gibt es dabei? Sind dafür geeignete Planungstools verfügbar?

Schauen wir uns an, worum es konkret geht. Im Rahmen der KWP erfolgt in der Regel eine erste, meist noch sehr grobe, Netzkonzeption inklusive orientierender Netzberechnung auf Basis der ermittelten Wärmebedarfe und unter Berücksichtigung der Bedarfsentwicklung durch mögliche Sanierung der Gebäude. Die Versorgungskonzepte beziehen dabei die regional wirtschaftlich erschließbaren erneuerbaren Energien inklusive des Potenzials unvermeidbarer Abwärme ein. Die hier erarbeiten Ergebnisse sind in der Regel Grundlage für die spätere Netzplanung(3). Die nächsten Schritte sehen dann wie folgt aus: Erarbeitung einer z.B. durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) geförderten Machbarkeitsstudie mit den Leistungsphasen 1-4 nach HOAI (= Modul 1 der BEW)(4). Diese Bearbeitung erfolgt durch Ingenieur- bzw. Planungsbüros, Ingenieure bei Stadt- und Gemeindewerken sowie Contractoren und verbreitet unterstützt durch Systemhersteller wie REHAU(5). Im Rahmen dieser Bearbeitung nimmt das Wärmenetz immer mehr Gestalt an, konkrete Herausforderungen und die mögliche Komplexität werden deutlich sichtbar. Mit den Ergebnissen der Studie liegt dann eine Entscheidungsgrundlage vor, um – bei positiven Ergebnissen und Entscheidung der Verantwortlichen – mit der Umsetzung zu starten. Orientiert an der aktuellen Fördersystematik der BEW bedeutet das, Beantragung von Modul 2 und Start der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5).

Konkrete Herausforderungen bei der Planung der kommunalen Wärmenetze

Im Rahmen der Konzepterstellung geht es bereits um eine (erste) Kostenschätzung. Dabei muss bewertet werden, welche Faktoren die Kosten maßgeblich beeinflussen. Fokussiert auf Material und Verarbeitung, taucht die Frage auf, ob und in welchem Umfang Kunststoffmantelrohrsysteme (KMR) mit Stahlmedienleitungen und Polymere Rohrsysteme (PMR) mit PE-Xa-Medienleitungen zum Einsatz kommen können, ggf. auch in Kombination. Fakt ist, der Einsatz von PMR wird für viele Stadt- und Gemeindewerke als Bauherren der neuen Netze immer interessanter, da diese Systemlösungen einfach und schnell zu planen sowie zu installieren sind, verbunden mit einem signifikanten Kosteneinsparpotenzial von bis zu einem Drittel(6). Klar ist auch, dass die Komplexität in den Projekten verbreitet deutlich zunimmt. Ein Beispiel ist die Berücksichtigung bzw. Einbindung mehrerer Heizzentralen auf Basis der im Rahmen der KWP identifizierten lokalen Quellen erneuerbarer Energien. Darüber hinaus sind Ausbaupläne und die spätere Einbindung grüner Erzeugeranlagen zu berücksichtigen, um die Zukunftsfähigkeit gewährleisten zu können. Und: Die Projektentwicklung und -planung wird immer dynamischer. Daher ist Flexibilität gefragt, um auf häufige kurzfristige Änderungen der Randbedingungen im Entwicklungsprozess zielorientiert reagieren zu können. Ein Beispiel dafür ist die Standort(aus)wahl für Erzeugeranlagen. Werden im Planungsprozess Standorte verändert, bedeutet das in der Regel eine komplette Neuberechnung der Netzhydraulik mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kosten. Ein vermeintlich vielfach unterschätzter Aspekt: das Absichern des Budgetrahmens durch Präzession, Detailtiefe und Transparenz in der Planung. Hierbei geht es um die Ausführbarkeit des Netzbaus durch Einbindung von Bauteilbibliotheken, um Probleme bei der späteren Umsetzung zu vermeiden. Die Flexibilität von PMR kann hier mit Blick auf Planung und Bau der neuen Netze im Gebäudebestand wesentlich dazu beitragen. So kann z.B. bei unvorhergesehenen Tiefbau-Situationen rasch eine Lösung gefunden werden und Kostensteigerungen vermieden, oder zumindest auf ein absolutes Minimum beschränkt werden.

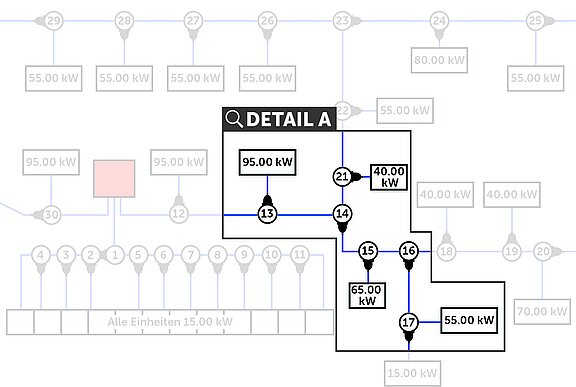

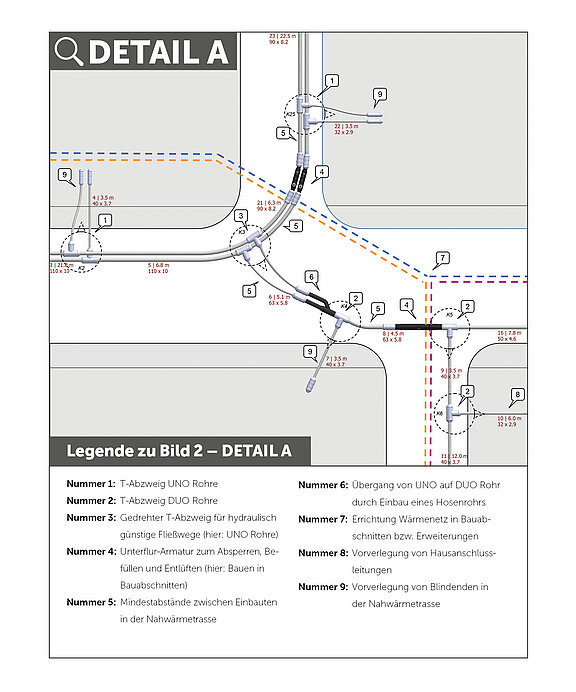

Ein Beispiel für die Netz-Planung mit der heute sehr gängigen vereinfachten Darstellung für eine Abzweig-Situation zeigt Bild 1. Der Detaillierungsgrad ist auf die grundsätzliche Trassenführung mit den Abzweigen (Knotenpunkten) und Hausanschlüssen beschränkt. Im Hinblick auf die Ausführbarkeit ist diese Planung jedoch noch unzureichend. Für den markierten Netz-Ausschnitt „Detail A“ zeigt Bild 2 wie unter Berücksichtigung des Einsatzes von PMR mit den passenden Bauteilen (u.a. der Übergang von zwei Einzelleitungen auf eine Doppelleitung mittels sogenanntem Hosenrohr) die ausführungsreife Darstellung prinzipiell aussehen kann. Eine leistungsfähige Planungssoftware sollte diesem Detaillierungsgrad künftig möglichst nahekommen.

Im Fokus steht selbstverständlich auch die exakte Netzhydraulik. Maximale Effizienz ist ein „Must-have“, Überdimensionierung und unnötige („stille“) Reserven müssen vermieden werden, um langfristig einen wirtschaftlichen Netzbetrieb zu gewährleisten. Dazu gehört u.a. die für jeden einzelnen Trassenabschnitt durchzuführende Berechnung der Gleichzeitigkeitsfaktoren und daraus folgend die Minimierung der Rohrquerschnitte auf Basis der dämpfenden Wirkung des Gleichzeitigkeits-Effektes.

Darüber hinaus müssen Versorgungs- und Netzausbau-Szenarien im Hinblick auf ihre Auswirkung in der Planung einfach und schnell betrachtet werden können. Dabei ist beispielsweise zu untersuchen was passiert, wenn ein Ringschluss oder die Vermaschung des Netzes erfolgt. Welche Auswirkungen hat das auf die Versorgungssicherheit im Kontext der Einbindung mehrerer Heizzentralen? Ebenso wichtig sind Berechnungen bei veränderter Anschlussquote im Hinblick auf eine langfristig wirtschaftlich sinnvolle Rohrdimensionierung. Bei der Größe solcher Netze spielen auch die geodätischen Höhen eine entscheidende Rolle und haben Einfluss auf die Berechnung der maximalen Drücke.

Planungstools zur Netzplanung – Status Quo und Ausblick

Es gibt bereits eine Reihe von Softwarelösungen für die Bearbeitung von Wärmenetzprojekten. Insbesondere im Kontext der KWP wurden in den letzten Jahren neue Tools entwickelt, die vor allem in früher Projektphase schnell gute Ergebnisse liefern. Im Kontext der zuvor skizzierten Herausforderungen sind diese Programme jedoch mehr oder weniger limitiert und vielfach nicht geeignet für eine Bearbeitung bis zur Ausführungsreife. Vor diesem Hintergrund entsteht aktuell eine neue digitale Lösung unter Einbeziehung jahrzehntelanger Erfahrungen in der Wärmenetzplanung durch eine Zusammenarbeit von LINEAR und REHAU. Aufgesetzt ist dieses Tool auf der etablierten System-Plattform von AutoCAD. Mit Implementierung eines umfassenden und sehr leistungsfähigen neuen Konstruktions- und Berechnungsmoduls resultiert daraus für Anwenderinnen und Anwender künftig DIE LÖSUNG für eine zukunftsfähige Wärmenetzplanung. Das Anwendungsspektrum umfasst alle relevanten Bereiche:

- Quartiere im Gebäude-Neubau und -Bestand

- Größere kommunale (Nah-)Wärmenetze in Gemeinden und Städten

- Vom ersten Entwurf bis zur Ausführungsreife

- Netzausbau und Netzerweiterungen

Eine Auswahl der Features:

- Berechnung von Ring- und Maschen-Netzen

- Berücksichtigung von mehreren einspeisenden Energie- bzw. Heizzentralen, inkl. automatischer Neuberechnung bei Veränderung eines oder mehrerer Standorte

- Berücksichtigung der geodätischen Höhen im Netz

- Umfassende Bauteilbibliothek

Wärmenetze, wie in Bild 3 dargestellt, können damit künftig professionell bis zur Ausführungsreife bearbeitet werden. Die neue Lösung ist ab Anfang 2026 verfügbar und wird substanziell dazu beitragen, die Planung von Wärmenetzen insgesamt zu beschleunigen. Bei Interesse haben Sie die Möglichkeit, die erste Preview im Rahmen eines Online-Seminars am 12. November sowie auf der HEATEXPO vom 25. bis 27. November in Dortmund am REHAU-Stand 4.D52 live mitzuerleben. Wir, das Team von LINEAR und REHAU, freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihren Besuch. Möchten Sie eine exklusive Präsentation auf der HEATEXPO in Anspruch nehmen? Dann vereinbaren Sie ganz unkompliziert einen Termin mit uns:

Kontakt

Astrid Welss

astrid.welss@~@rehau.com

Zum Autor:

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Kruse

Senior Produktingenieur & Projektmanager Nahwärme

REHAU Industries SE & Co. KG

Kontakt:

REHAU Industries SE & Co. KG

Ytterbium 4

91058 Erlangen

Tel.: +49 9131 92-5346

E-Mail: Olaf.Kruse@rehau.com

gebaeudetechnik.rehau.de

Olaf Kruse ist seit 1995 in der Energieversorgungsbranche tätig, zunächst im Bereich Beratung und Planung mit Schwerpunkt geothermischer Anlagen. 2004 erfolgte der Wechsel in die Industrie zum Polymerspezialisten REHAU mit Verantwortung in der Produktentwicklung von solarthermischen Systemen und Trinkwassererwärmungsanlagen. Seit 2013 bringt er seine umfangreichen Erfahrungen als Produktingenieur & Projektmanager bundesweit in Nahwärmeprojekte ein.